LS1.5 Abformwerkstoffe (Level 3/4): Unterschied zwischen den Versionen

Len (Diskussion | Beiträge) |

Len (Diskussion | Beiträge) |

||

| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||

| Zeile 171: | Zeile 171: | ||

===Das Wassermolekül=== | ===Das Wassermolekül=== | ||

[[File:Kontaktwinkel_-_Typen.svg.png|thumb|right]]Der chemische Aufbau des Wassermoleküls spielt eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit der Hydrophobie und der Wechselwirkung von Materialien mit Wasser. Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Diese Struktur hat mehrere wichtige Eigenschaften: | [[File:Kontaktwinkel_-_Typen.svg.png|thumb|right|Unterschiedliche Oberflächen und zugehörige Kontaktwinkel für Wasser.]]Der chemische Aufbau des Wassermoleküls spielt eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit der Hydrophobie und der Wechselwirkung von Materialien mit Wasser. Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Diese Struktur hat mehrere wichtige Eigenschaften: | ||

#'''Polarität''': Wassermoleküle sind polar, was bedeutet, dass sie eine ungleiche Verteilung von elektrischer Ladung aufweisen. Der Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität als die Wasserstoffatome, was dazu führt, dass das Sauerstoffatom eine negative Teilladung und die Wasserstoffatome eine positive Teilladung tragen. Diese Polarität ermöglicht es Wassermolekülen, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden, was zu den einzigartigen Eigenschaften von Wasser führt, wie z.B. seiner hohen Oberflächenspannung und seiner Fähigkeit, viele Substanzen zu lösen. | #'''Polarität''': Wassermoleküle sind polar, was bedeutet, dass sie eine ungleiche Verteilung von elektrischer Ladung aufweisen. Der Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität als die Wasserstoffatome, was dazu führt, dass das Sauerstoffatom eine negative Teilladung und die Wasserstoffatome eine positive Teilladung tragen. Diese Polarität ermöglicht es Wassermolekülen, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden, was zu den einzigartigen Eigenschaften von Wasser führt, wie z.B. seiner hohen Oberflächenspannung und seiner Fähigkeit, viele Substanzen zu lösen. | ||

| Zeile 179: | Zeile 179: | ||

===Polarität des Wassermoleküls=== | ===Polarität des Wassermoleküls=== | ||

Die Polarität des Wassermoleküls ist ein zentrales Konzept in der Chemie und hat weitreichende Auswirkungen auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Hier sind die wichtigsten Aspekte der Polarität des Wassers: | [[File:Watermolecule.svg.png|thumb|right|Geometrie und Polarität des Wassermoleküls]]Die Polarität des Wassermoleküls ist ein zentrales Konzept in der Chemie und hat weitreichende Auswirkungen auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Hier sind die wichtigsten Aspekte der Polarität des Wassers: | ||

#'''Molekulare Struktur:''' Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Die Struktur ist gewinkelt, mit einem Bindungswinkel von etwa 104,5 Grad. Diese gewinkelte Form ist entscheidend für die Polarität des Moleküls. | #'''Molekulare Struktur:''' Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Die Struktur ist gewinkelt, mit einem Bindungswinkel von etwa 104,5 Grad. Diese gewinkelte Form ist entscheidend für die Polarität des Moleküls. | ||

Aktuelle Version vom 4. Februar 2025, 09:28 Uhr

Station 1: Die Abformung in der Zahnarztpraxis

Die verschiedenen Modelle müssen je nach Einsatz im Labor möglichst genau sein. Dazu ist eine sorgfältige Abformung notwendig. Die Abformung ist sozusagen die Verbindung zwischen Zahnarztpraxis und Dentallabor. Der Begriff Abdruck, der oft verwendet wird, ist nicht richtig. Viele Zahntechniker*innen sagen trotzdem Abdruck statt Abformung.

Jede Abformung soll möglichst detailgetreu (genau) sein. Daher muss die bei der Abformung eingenommene Dimension anschließend erhalten bleiben. Die Abformmassen sollen elastisch sein, um nach der Entnahme aus dem Mund möglichst schnell wieder die richtige Form anzunehmen. Außerdem sollen sie möglichst fest sein, damit sie beim Herausnehmen aus dem Patientenmund nicht zerreißen. Die Abformmasse muss gut um die abzuformenden Zähne fließen. Dazu muss sie möglichst fließfähig sein. Sie muss außerdem schnell aushärten, damit Patient*innen nicht lange mit der Abformung im Mund warten müssen. Allerdings muss die Verarbeitungszeit so lang sein, dass der Zahnarzt/die Zahnärztin bzw. die Stuhlassistenz genug Zeit hat, den Löffel mit der Abformmasse im Mund richtig zu platzieren. Die Abformmasse darf keine gesundheitlichen Irritationen im Mund der Patient*innen verursachen. Für Zahnärzt*innen und die Zahnartzhelfer*innen muss die Handhabung möglichst einfach und ebenfalls nicht gesundheitschädlich sein. Die Abformwerkstoffe dürfen den Modellgips nicht schädigen, damit die Modelle einen detailgetreue Oberfläche erhalten. Die Abformungen sollen möglichst lange lagern können, damit sie gut von der Praxis ins Labor transportiert werden können.

Zahntechniker*innen müssen die Abformung nach der Desinfektion zuerst auf Fehler kontrollieren. Es ist wichtig, dass alle wichtigen Strukturen (Zähne und Schleimhaut) für die Arbeit dargestellt sind. Die Abformmasse muss fest im Löffel stecken. Es dürfen keine Teile der Abformung abgerissen sein. Die Schichtstärke der Masse sollte möglichst gleichmäßig sein. Der Löffel darf an keiner Stelle durchgedrückt (also zu sehen) sein. Bei Kronen- und Brückenarbeiten ist es wichtig, dass die Präparationsgrenze zirkulär (rund um den Stumpf) sichtbar ist. Es dürfen sich keine Blasen oder Fehlstellen auf den präparierten Stümpfen befinden. Der Abformwerkstoff bzw. die Abformwerkstoffe muss bzw. müssen gleichmäßig vermischt sein (gleichmäßige Farbe).

Arbeitsauftrag

Beantworte diese Fragen mit Hilfe des obigen Textes schriftlich. Begründe jeweils deine Antwort.

- Welche Anforderung (Bedingungen) muss der Abformwerkstoff erfüllen?

- Wie muss eine gute Abformung aussehen?

Überlege selbst und schreibe eine Antwort auf diese Frage:

- Welche Folgen hat eine fehlerhafte Abformung für das Modell und die zahntechnische Arbeit, die darauf hergestellt wird?

Station 2: Arten einer Abformung

Der Zahnarzt kann die Abformung in verschiedenen zeitlichen Abläufen durchführen. Sie kann

- einzeitig und einphasig,

- einzeitig und zweiphasig,

- zweizeitig und einphasig sowie

- zweizeitig und zweiphasig sein.

Ein- bzw. zweizeitig bezieht sich auf die Anzahl der Abformungen, die insgesamt gemacht werden. Der Löffel kommt also ein- oder zweimal hintereinander in den Patientenmund. Dabei kommen entweder eine oder zwei unterschiedliche viskose (fließfähige) Abformmassen zum Einsatz.

Viskosität bedeutet Zähflüssigkeit. Der erste Absatz im Wikipediartikel zur Zähflüssigkeit und die erste animierte Grafik dort beschreibt das gut. Allerdings haben Abformmassen nicht eine feste Viskosität. Sie sind thixotrop. Das bedeutet, dass ihre Viskosität bei Einwirkung von Kräften (z.B. leichtes Rütteln, Hin- und Herbewegen usw.) abnimmt. Der Wikipedia-Artikel zur Thixotropie ist eher kompliziert. Wenn Du magst, kannst Du den Anfang trotzdem lesen.

Aus diesem Grund wird bei Abformmassen nicht die Viskosität angegeben. Sie werden nach ISO 4823 in vier Typen eingeteilt:

- TYP 0: knetbar (englisch: putty)

- Typ 1: schwerfließend (heavy)

- Typ 2: mittelfließend (regular)

- Typ 3: leichtfließend (light bodied)

Arbeitsauftrag

- Beschreibe, nach welcher Art eine Abformung durchgeführt werden kann.

- Notiere Dir die Definition von Viskosität aus dem wikipedia-Artikel.

- Beschreibe, was in dem Zusammenhang thixotrop bedeutet.

- Nenne die vier Typen nach ISO 4823.

- Schaue die Videos über die beiden Abformarten an.

- Erstelle mit Hilfe von Bildschirmfotos aus den Videos eine Bilderfolge in diesem LibreOffice-Dokument, die die jeweilige Abformart erklärt und in die vier möglichen Abläufe einordnet.

Station 3: Geschichte der Abformmassen

Bevor du dich mit den verschiedenen Abformmassen intensiv beschäftigen wirst, erfährst du hier, wie sich die Abformmassen im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt haben.

- 1925 Hydrokolloide

- 1950 Polysulfide

- 1955 K-Silikone

- 1965 Polyether

- 1975 A-Silikone

- 2000 Polyether Soft

Ca. 1925 begann das Zeitalter der elastischen Abformassen. Wurde vorher z.B. Gips zur Abformung verwendet, der natürlich bei Unterschnitten während des Entformens zerbrach und wieder zusammen geklebt werden musste, konnten nun Unterschnitte problemlos dargestellt werden. Zuerst wurden thermoplastische Hydrokolloide verwendet, die im Prinzip durch Wärmezufuhr reversibel sind.

Später wurde die Polysulfide und dann die K-Silikone (kondensationsvernetzend) für die Zahntechnik nutzbar gemacht. Allerdings haben alle bis dahin bekannten Werkstoffe das Problem der Schrumpfung, da entweder im Laufe der Zeit Wasser (Hydrokolloid) oder während und nach der chemischen Reaktion Alkohol oder Wasser verdunstet (K-Silikone, Polysulfide). Da in der Reaktorpaste des Polysulfids Bleidioxid enthalten ist, gilt dieses Material als toxisch (giftig) und wird heute nicht mehr benutzt.

Im Jahr 1965 der Polyether am Markt eingeführt. Das ist ein additionsvernetzendes Abformmaterial, das den bis dahin bekannt Materialien an Festigkeit überlegen ist und fast keine Schrumpfung aufweist. Außerdem ist Polyether hydrophil ("wasserliebend" bzw. nicht wasserabweisend), schmiegt sich daher im Mund besser an Zähne und Zahnfleisch und kann beim Ausgießen mit Gips ohne Netzmittel verwendet werden.

Nochmal 10 Jahre später wurde das K-Silikon zum additionsvernetzenden A-Silikon weiterentwickelt. Dies ist sehr genau, verfügt über eine schnelle Rückstellfähigkeit und ist aber leider hydrophob (wasserabweisend). Das Problem wird durch Zugabe von oberflächenwirksamen Tensiden (z.B. in Spülmittel enthalten) vermindert, kann aber prinzipiell nicht ganz aufgehoben werden.

Arbeitsauftrag

- Erstelle eine Tabelle:

- Jahr

- Abformmasse

- Warum wurde das Material ersetzt? Was war daran schlecht?

Werkstoffkunde Abformmassen

Station 4: Auch manche Abformwerkstoffe sind Kunststoffe

Viele Abformwerkstoffe sind Elastomere. Das sind Kunststoffe, die aufgrund ihrer molekularen Struktur elastisch verformbar sind. Elastisch bedeutet, dass sie sich nach einer Verformung in einer gewissen Zeit wieder in ihre Ausgangsform zurückverformen. Dagegen sind Thermoplasten nur plastisch. Sie sind durch Wärmezufuhr verformbar, die Verformung ist dann nicht wieder rückgängig zu machen. Schließlich gibt es Duroplasten. Sie sind ohne Beschädigung fast gar nicht verformbar.

Die unterschiedlichen Eigenschaften hängen mit der unterschiedlichen Struktur zusammen.

- Thermoplaste haben keine direkten Verbindungen (Primärbindungen) zwischen den Kohlenstoffketten. Sie werden durch geringere Kräfte (Sekundärbindungen) zusammengehalten. Durch Wärmezufuhr werden diese Verbindungen gelöst und eine Verformung ist möglich. Nach dem Erkalten entstehen neue Verbindungen.

- Elastomere haben wenige direkte Verbindungen zwischen den Kohlenstoffketten. Die Ketten sind aber stark verknäult. Daher sind sie elastisch verformbar. Die Ketten werden bei der Verformung lang gezogen und gehen danach wieder in ihre Ausgangsform zurück.

- Duroplasten haben viele direkte Verbindungen zwischen den Kohlenstoffketten. Sie sind auch durch Wärmezufuhr nicht lösbar.

Detailliertere Informationen erhältst du bei Bedarf in der Wikipedia (Elastomer, Thermoplast, Duroplast)

Arbeitsauftrag "Kunststoffarten"

- Definiere die Begriffe elastisch und thermoplastisch.

- Informiere Dich über Thermoplasten, Duroplasten und Elastomere (Links dazu oben). Schreibe für jedes einen kurzen Steckbrief.

- Finde für jede Kunststoffart ein Beispiel aus dem Alltag. Beschreibe und skizziere diese. Fallen Dir auch Beispiele aus der Praxis in der Zahntechnik ein?

Die Härte von Elastomeren wird mit der Shore-Härte angegeben. Damit ist vergleichbar, wie hart elastische Abformwerkstoffe sind.

Arbeitsauftrag "Shore-Härte"

- Beschreibe mit Hilfe des Wikipedia-Artikels zur Shore-Härte, wie diese Werkstoffeigenschaft durch den Hersteller ermittelt wird!

- Finde im Angebot eines Abformasse-Herstellers zwei Abformmassen mit verschiedenen Shore-Härten!

Station 5: Verhalten von Abformwerkstoffen zu Wasser

Manche Abformwerkstoffe sind hydrophob. Das bedeutet, die Oberfläche ist wasserabweisend. Andere sind hydrophil. Das bedeutet, die Oberfläche ist nicht wasserabweisend.

Hydrophob

Der Begriff "hodrophob" stammt aus dem Griechischen und setzt sich aus den Wörtern "hydro" (Wasser) und "phobos" (Angst oder Abneigung) zusammen. In der Wissenschaft wird der Begriff häufig verwendet, um Materialien oder Substanzen zu beschreiben, die eine Abneigung gegen Wasser haben oder nicht mit Wasser interagieren.

Hodrophobe Materialien weisen eine geringe Affinität zu Wasser auf, was bedeutet, dass sie Wasser abstoßen. Dies geschieht oft aufgrund der chemischen Struktur der Materialien, die eine hohe Oberflächenenergie aufweisen. Beispiele für hodrophobe Materialien sind bestimmte Kunststoffe, Wachse und Öle.

Das Wassermolekül

Der chemische Aufbau des Wassermoleküls spielt eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit der Hydrophobie und der Wechselwirkung von Materialien mit Wasser. Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Diese Struktur hat mehrere wichtige Eigenschaften:

- Polarität: Wassermoleküle sind polar, was bedeutet, dass sie eine ungleiche Verteilung von elektrischer Ladung aufweisen. Der Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität als die Wasserstoffatome, was dazu führt, dass das Sauerstoffatom eine negative Teilladung und die Wasserstoffatome eine positive Teilladung tragen. Diese Polarität ermöglicht es Wassermolekülen, Wasserstoffbrückenbindungen zu bilden, was zu den einzigartigen Eigenschaften von Wasser führt, wie z.B. seiner hohen Oberflächenspannung und seiner Fähigkeit, viele Substanzen zu lösen.

- Hydrophile und hydrophobe Wechselwirkungen: Materialien, die hydrophil sind (wasseranziehend), haben oft polare oder ionische Gruppen, die mit den polaren Wassermolekülen interagieren können. Im Gegensatz dazu sind hydrophobe Materialien in der Regel unpolar und können keine stabilen Wechselwirkungen mit Wasser eingehen. Diese Materialien neigen dazu, sich in Wasser nicht gut zu lösen und bilden oft Trennschichten oder Tropfen.

- Oberflächenenergie: Die chemische Struktur von Materialien beeinflusst ihre Oberflächenenergie. Hodrophobe Materialien haben oft eine niedrige Oberflächenenergie, was bedeutet, dass sie nicht gut mit Wasser interagieren. Dies führt dazu, dass Wasser auf solchen Oberflächen abperlt, anstatt sich auszubreiten.

Polarität des Wassermoleküls

Die Polarität des Wassermoleküls ist ein zentrales Konzept in der Chemie und hat weitreichende Auswirkungen auf die physikalischen und chemischen Eigenschaften von Wasser. Hier sind die wichtigsten Aspekte der Polarität des Wassers:

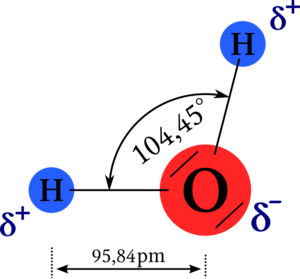

- Molekulare Struktur: Ein Wassermolekül (H₂O) besteht aus einem Sauerstoffatom, das kovalent mit zwei Wasserstoffatomen verbunden ist. Die Struktur ist gewinkelt, mit einem Bindungswinkel von etwa 104,5 Grad. Diese gewinkelte Form ist entscheidend für die Polarität des Moleküls.

- Elektronegativität: Die Polarität entsteht durch die unterschiedliche Elektronegativität der Atome im Wassermolekül. Elektronegativität ist das Maß dafür, wie stark ein Atom Elektronen anzieht. Sauerstoff hat eine höhere Elektronegativität (ca. 3,5 auf der Pauling-Skala) im Vergleich zu Wasserstoff (ca. 2,1). Dies bedeutet, dass das Sauerstoffatom die Elektronen in den O-H-Bindungen stärker anzieht als die Wasserstoffatome.

- Teilladungen: Durch die ungleiche Verteilung der Elektronen entsteht eine Polarität im Molekül. Das Sauerstoffatom erhält eine negative Teilladung (δ-), während die Wasserstoffatome positive Teilladungen (δ+) erhalten. Diese Ladungsverteilung führt dazu, dass das Wassermolekül ein Dipol ist, d.h. es hat einen positiven und einen negativen Pol.

- Wasserstoffbrückenbindungen: Die Polarität des Wassers ermöglicht die Bildung von Wasserstoffbrückenbindungen zwischen Wassermolekülen. Diese Bindungen entstehen, wenn das positive Ende eines Wassermoleküls (die Wasserstoffatome) von dem negativen Ende eines anderen Wassermoleküls (dem Sauerstoffatom) angezogen wird. Diese Wechselwirkungen sind verantwortlich für viele der einzigartigen Eigenschaften von Wasser, wie z.B. seine hohe Siedepunkt, Oberflächenspannung und spezifische Wärme.

Versuch "Hydrophobie"

- Tauche eine Wachsplatte in Wasser. Ziehe sie wieder heraus. Beobachte, wie die Wassertropfen sich auf der Oberfläche verhalten. Wenn Dzuhause bist, kannst Du auch Kerzenwachs nehmen.

- Reibe die Wachsplatte mit Spülmittel ein. Wiederhole den Versuch.

- Beschreibe und erkläre Deine Beobachtungen mit den Begriffen "hydrophop" und "hydrophil". Welche Funktion hat das Spülmittel bei dem Versuch?

Station 6: Abformwerkstoffe im Vergleich

Arbeitsauftrag (wahlweise als Einzel- oder Gruppenarbeit)

Lies die folgenden Informationen über die Abformwerkstoffe und vergleiche sie miteinander.

A-Silikon

A-Silikon (das A steht für additionsvernetzend) ist ein Elastomer, dessen Moleküle aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Silizium und Sauerstoff bestehen. Daraus ergibt sich der chemische Name Polyvinylsiloxan. Die Besonderheit der Polyaddition (additionsvernetzend) ist, dass die beiden Ausgangsstoffe (zwei unterschiedliche Siloxane, ein Siloxan ist eine Silizium-Sauerstoff-Verbindung), ohne Abspaltung eines Nebenproduktes zu einem Elastomer vernetzen. Daher schrumpfen sie bei dieser Reaktion nicht und sind lange Zeit formstabil lagerfähig. Viele A-Silikone sind hydrophob, allerdings gibt es von einigen Herstellern mittlerweile auch schon weniger hydrophobe Silikone.

Silikone verfügen heute über eine sehr hohe Detailwiedergabe. Dafür sollten die Abformungen frühestens 30 -120 Minuten (ja nach Produkt unterschiedlich) nach Abformung beim Patienten ausgegossen werden, da dann ist die Rückstellung zu 99% erfolgt ist. Bei sachgemäßer Lagerung besteht keine zeitliche Begrenzung für weiteres Ausgießen z.B. für Kontrollmodelle.

Silikone müssen mit Netzmitteln besprüht und dann vorsichtig (!) trocken gepustet werden. Nur so ist ein perfektes Anlagern des Gipsbreis an die Oberfläche gewährleistet. Manche Desinfektionsbäder enthalten tensidische Netzmittel, was eine gesondertes Einsprühen dann überflüssig macht.

Da man Silikone nicht wieder verflüssigen und nochmals verwenden kann, sind sie irreversibel. Ihre Halbwertszeit beträgt ca. 500 Jahre. Dies bedeutet, dass eine weggeworfene Abformung auf der Müllhalde nach 500 Jahren die Hälfte ihrer Masse verloren hat. Dies scheint zumindest ökologisch bedenklich.

C-Silikon

C-Silikon (das C steht für kondensationsvernetzend, engl. condensation) ist ein Elastomer, dessen Moleküle ebenfalls aus Kohlenstoff, Wasserstoff, Silizium und Sauerstoff bestehen. Die Basiskomponente ist chemisch gesehen ein ölartiges Polydimethylsiloxan mit Füllstoffen wie z. B. Kieselgur, TiO2 und ZnO. Die Katalysatorpaste (enthält u.A. Alkohol), die in kleiner Menge hinzugefügt wird, vernetzen die Polydimethylsiloxan-Moleküle der Basiskomponente zu einem Elastomer (Polykondensation). Allerdings bleibt dabei ein Rest (meist der Alkohol) übrig, der verdunstet (kondensiert). Dieser Prozess geht auch nach dem Vernetzungsvorgang weiter. Daher schrumpft C-Silikon bei und nach der Vernetzung und ist nicht unbegrenzt lagerfähig. C-Silikone sind hydrophob.

Silikone müssen mit Netzmitteln besprüht und dann vorsichtig (!) trocken gepustet werden. Nur so ist ein perfektes Anlagern des Gipsbreis an die Oberfläche gewährleistet. Manche Desinfektionsbäder enthalten tensidische Netzmittel, was eine gesondertes Einsprühen dann überflüssig macht.

Alginat

Der Haupbestandteil des Alginats ist das Salz der Alginsäure. Mehr zur Werkstoffkunde findest du in der Wikipedia und insbesondere auf den Seiten 4 und 5 dieser Broschüre der Firma Heräus.

Verarbeitungshinweise zum Alginat liefert die Internetseite der Firma Picodent. Schau auf jeden Fall auch auf Seite 15 der oben angegebenen Broschüre der Firma Heräus.

Alginat ist nicht besonders stabil und auch die Oberflächenqualität lässt gegenüber Silikonen, Hydrokolloiden und Polyether zu wünschen übrig. Dafür ist Alginat aber recht preiswert. Es gehört zu den irreversibel-elastischen Abformassen. Außerdem ist Alginat ökologisch unbedenklich und sogar kompostierbar.

Hydrokolloid

Hydrokolloide (hydro steht für Wasser, kolloid für Gel bzw. gelartig) bestehen zum größten Teil aus Wasser und Agar-Agar. Agar-Agar ist ein Polysaccarid (Mehrfachzucker), der aus den Zellwänden einiger Algenarten gewonnen wird. Die Kettenmoloküle Agar-Agar sind kaum vernetzt und daher thermoplastisch verformbar. Bei ca. 48 Grad Celsius wird ein Hydrokolloid flüssig, um dann bei der Abkühlung wieder in den festen, gelartigen Zustand zurückzukehren. Es müssen zur schnelleren Erstarrung durch Röhrchen wasserkühlbare Abformlöffel verwendet werden.

Hydrokolloiden werden zur Verbesserung der Fließfähigkeit Talkum, Kalk und Borax zugesetzt. Richtig verarbeitet haben Hydrokolloide eine hohe Abformgenauigkeit. Hydrokolloide werden nur noch selten verwendet und haben bei weitem nicht mehr die Bedeutung, die sie vor der Einführung der Polyether und A-Silikone hatten. Besonders die komplizierte Handhabung (exaktes Erwärmen, ungünstige Tixothropie) und die niedrige Reißfestigkeit sind Gründe dafür.

Allerdings sind Hydrokolloide preisgünstig und in der Entsorgung unproblematisch, da sie kompostierbar sind.

Polyether

Die Basispaste des Polyether enthält längere Molekülketten. Durch die Katalysatorpaste werden diese Ketten zum Verbinden angeregt und bilden das typische weitmaschige Netz eines Elastomer. Der Vorgang ist chemisch gesehen eine Polyaddition. Dabei werden die Monomere (einzelne Moleküle oder Molekülketten) durch einen Katalysator angeregt, sich zu langen Ketten oder Netzen zu verbinden.

Polyether sind im Gegensatz zu vielen Silikonen hydrophil.

Polyether-Materialien sind neben den additionsvernetzenden Silikonen die wichtigsten Hochpräzisionsabformmassen. Ihre Hydropholie ermöglicht sehr genaue Abformungen besonders im oft feuchten Bereich der Präparationsgrenze unterhalb der Gingiva). Anorganische Füllstoffe wie Kieselgur und Kieselsäure bewirken eine hohe Steifigkeit und Dimensionsstabilität des Polyethers. Weiterhin wird so die Thixotropie (Standfestigkeit bei gleichzeitig sehr guten Fließeigenschaften unter Druck) des Abformmaterials gewährleistet.

Abformungen sollten frühestens 3 Stunden nach der Abformung mit Gips ausgegossen werden. Bis dahin ist eine 98%ige Rückstellung der Verformung durch die Entnahme aus dem Patientenmund erfolgt. Bei trockener, dunkler und kühler Lagerung ist eine Polyether-Abformung bis zu 7 Tage lagerfähig. Bei mehrmaligem Ausgießen, z.B. für ein Kontrollmodell, muss die Rückstellzeit erneut beachtet werden. Polyether- und Alginatabformungen dürfen nicht in den gleichen Kunststoff-Beuteln verpackt werden, da die Feuchtigkeit des Alginats den Polyether aufquellen lässt.

Achtung: Polyether dürfen nicht mit Netzmitteln besprüht werden, da die Oberfläche der Abformung dadurch beschädigt würde. Die Abformung sollte mit Wasser ausgespült und vorsichtig (!) trocken gepustet werden. So ist die Oberfläche mit Wasser gesättigt und einem perfekten Anlagern des flüssigen Gipses steht nichts mehr im Wege.

Polyether zersetzten sich bei Sonneneinstrahlung. Das ist der Grund für eine möglichst dunkle Lagerung von Abformungen. Sie werden mit dem Hausmüll entsorgt.

Polyether erkennt man am Geruch, der sie von Silikonen unterscheidet. Silikone sind geruchslos. Die Basismasse (Typ 1- heavy) hat immer eine violette Grundfarbe.

Weitere Informationsquellen

Die Internetseite der Firma Picodent liefert eine gute Übersicht über die Werkstoffe A-Silikon, C-Silikon, Polyether, das aus Lernsituation 2 bekannte Alginat und Hydrokolloid.

Eine weitere ausführliche Übersicht zu Alginat findest du in dieser Broschüre: Leitfaden für die perfekte Situationsabformung

Wenn möglich, Ergänze deine Kompetenzen noch durch die Broschüre "Die Präzisionsabformung - Ein Leitfaden für Theorie und Praxis" der Firma 3M. Dieses Heft ist allerdings recht anspruchsvoll.